「海腹川背」シリーズは、独自のゲーム性により根強いファンを持つアクションゲームです。ここでは、後の実機プレイレビューに進むための土台として、まずはニンテンドーDS版「海腹川背・旬 セカンドエディション完全版」の基本情報と、どのようなゲーム内容だったのかを簡潔におさらいしていきます。

基本データ

| 項目 | データ |

| タイトル名 | 海腹川背・旬 セカンドエディション完全版 |

| 発売日 | 2009年10月29日 |

| メーカー | 株式会社Genterprise |

| 当時の価格 | 5,040円(税込) |

| ジャンル | ラバーリングアクション |

| 内容の概要 | ゴムのように伸縮するロープ付きルアーを使い、ステージの出口を目指すアクションゲーム |

ゲーム内容と特徴

本作の目的は、主人公である海腹川背さんをフィールドに設置された出口(ドア)へ導くことです。ドアに入るとクリアとなり、次のフィールドへと進みます。

基本的な操作としては、移動やジャンプに加え、ロープが繋がったルアーを投げることが挙げられます。ルアーを地形に引っ掛けると、ボタンを押しっぱなしにすることで固定でき、その状態でロープを伸ばしたり縮めたりしながらアクションを行います。

このロープがゴムのように伸縮するという点が、このシリーズの最大の特徴であり、「ラバーリングアクション」と呼ばれる所以です。ロープの反動を利用して加速することで、他のアクションゲームとは一味違ったアクロバティックな動きが可能となります。

特徴のポイント

- このアクション性は、振り子の動きやロープの反動といった様々な物理法則に基づいており、偶然や運に頼る要素はほとんどありません。

- 操作自体は単純ですが、上達するにつれてプレーヤーの技量次第で自由自在に川背さんを動かせるようになります。

- ただし、パステル調の色彩と裏腹に、難易度はかなり高めに設定されています。

- 大きな敵キャラクターに触れると即座に1ミスとなり、小さな敵でも触れると川背さんは気絶してしまうなど、シビアな内容となっています。

開発のこだわり:「完全版」と銘打たれた理由

ニンテンドーDS向けに発売された本作は、単にプレイステーションで発売された「海腹川背・旬 ~セカンドエディション~」を忠実に移植しただけに留まらない要素を含んでいます。

このDS版が「完全版」と銘打たれた理由の一つは、シリーズの原点であるスーパーファミコン版の「海腹川背」が、このソフトに同時収録されていることです。

DS版では、セカンドエディションの内容を基に、初心者向けのチュートリアル機能やDS向けの新ルートが追加され、遊びやすさが向上していますが、スーパーファミコン版はベタ移植として収録されており、昔からのファンにとっては嬉しい要素となっています。

20年ぶりに「海腹川背 旬」に触れた男の独善的な語り

ここからは評論ではありません。一個人の体験記です。

PS版で夢中になった、あの独特の浮遊感とラバーロープの物理演算。それがニンテンドーDSという携帯機でどう蘇るのか。中古で4600円という価格にためらいつつも、私は「海腹川背 旬 セカンドエディション完全版」を手に取っていました。

結論から言えば、そこには懐かしさと、変わらぬ絶望が同居していました。

もしあなたが冷静な分析や網羅的な情報を求めているなら、この記事は期待に沿えないかもしれません。ここから先は、かつてこのゲームに魅入られた一人の人間が、特に心を揺さぶられた3つの点についてのみ語る、偏愛に満ちた時間です。

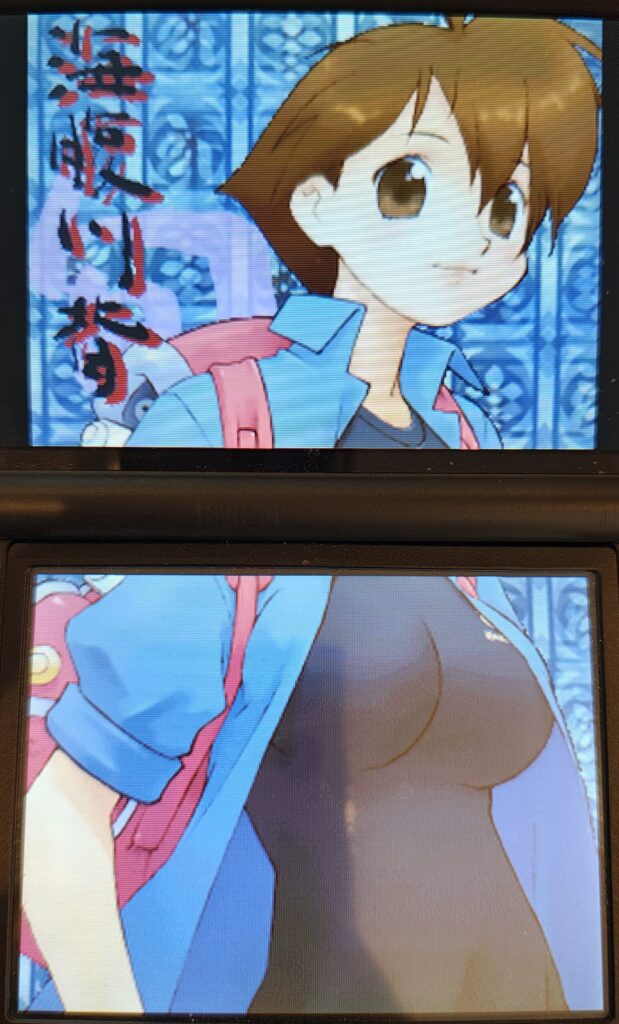

2画面で見る「川背さん」

まず、私がこのDS版を起動して「ああ、これは分かっている移植だ」とすぐに理解した点について語らせてください。

それは、グラフィックの美麗さといった話ではありません。DSの2画面化、その下画面の扱いです。

オリジナルのPS版では、出口となるドアの場所が分からない、1つのステージに複数のドアがありときにはそもそもではドアの存在にすら気づかないという状況がありました。

DS版では、下画面がステージの全体マップとして機能しています。これにより、プレイ画面である上画面は純粋にアクションに集中しつつ、必要なときにはすぐに現在地およびゴール地点を確認できるようにとなりました。この時点で、プレイの快適性は大きく上がっていると感じました。

ですが、本当に唸らされたのはそこではありません。上下の2画面配置になった結果、タイトル画面で川背さんの上半身全体が映っているのです。

何を言っているんだと思われるかもしれません。ですが、PS版では画面の狭さゆえに、川背さんが下からスクロールしてきて胸元付近まで映った状態でストップし、メニュー選択をしていたはずです。それが腰元付近まで映っているのです!

ぶっちゃけ、この「上半身全体が映っていてとても良いですね」という感想は、完全に私の趣味の話です。しかし、このささやかな視認性の向上が、どれほど感動を高めていることか。このゲームにおいていかに重要か。

開発者は、このゲームの心臓部を正確に理解していたのだと確信しました。この一点だけでも、私の中で本作の評価は「信頼できる」ものになったのです。

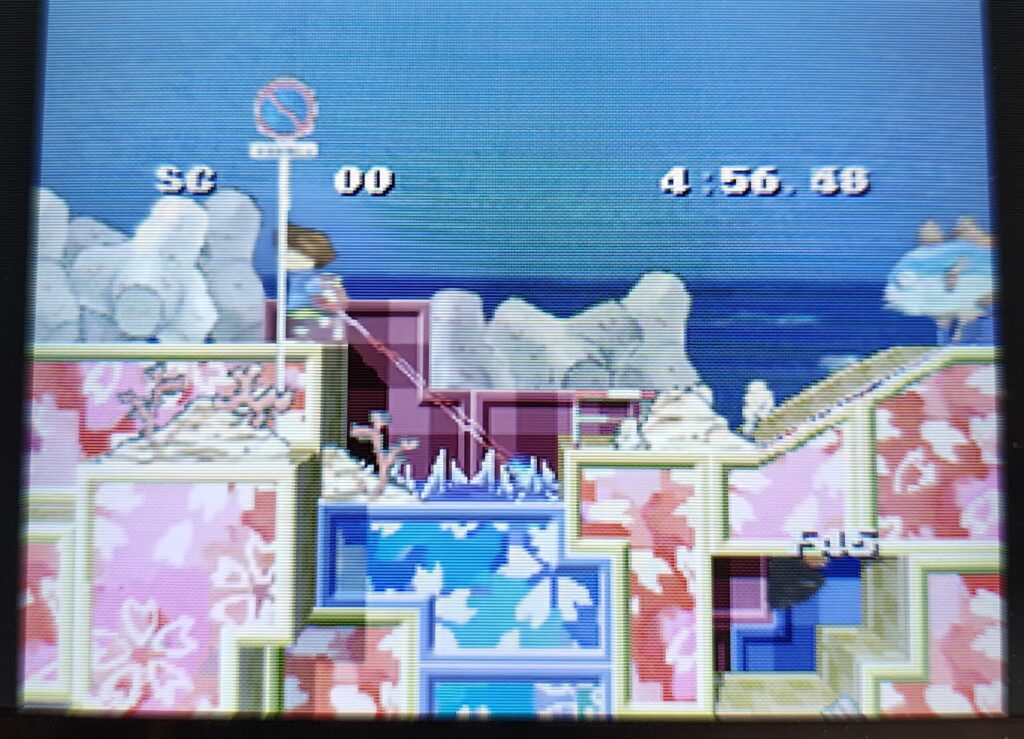

指が蘇る感覚と絶望:フィールド45という名の「壁」

次に語るのは、このゲームの(そして私自身の)本質に触れる部分です。私はDSの「新」ルートを選択し、かつての記憶を頼りに進んでいきました。

序盤こそ「ああ、こんな感じだった」と、指が感覚を思い出していくのを楽しみました。PSのコントローラーとDSとの十字キーやボタンのサイズ、配置に違いはあれど違和感は最小限。むしろ「いい感じに移植されている」と感心しながら進み、中盤に差し掛かりました。

フィールド45に到達するまでは。

白状すると、私はここで完全に「詰み」ました。正確には、かつての自分なら容易に(美化されている説もあり)超えられたはずの壁が、超えられなくなっていたのです。

特定の足場から対岸へ、ロープの振り子で飛び移る。ただそれだけのこと。しかし、何度やっても届かない。あるいは、届いても勢いが足りず刺さる、落ちる。プレイ時のメモを見返すと、そこには私の無様な思考が書き殴られています。

「反動のつけかたが良くなかったか」

「指が違うな。上に伸ばしたいのに下に伸ばしてるわ」

「明らかにうまくはなっているんだけどな」

これです。これこそが「海腹川背」というゲームの恐ろしさであり、魅力の核心です。ゲームは何も変わっていない。ただ、私の指が、20年という時間の中で、あの頃の繊細な入力を忘れてしまっている。

「もうめちゃくちゃだな」と呟きながら、私はDSを握りしめていました。この、自分の能力の衰え(あるいは錆びつき)を、一切の言い訳なく叩きつけてくる感覚。これ以上の答えがあるなら教えてほしいくらいです。

最終的に、私はここを突破するのに、冗談抜きで1時間近くを要しました。プレイメモには「フィールド45で何回死んでるんだ、これ。」という、我ながら情けない記録が残っています。

この「自分の指が追いつかない」という絶望的なまでの歯ごたえ。グラフィックやストーリーでは決して味わえない、純粋な「操作」との対峙。これこそが、私がこのゲームに再び触れたかった理由なのだと、痛みと共に再認識させられました。この一点に、本作の魅力が集約されています。

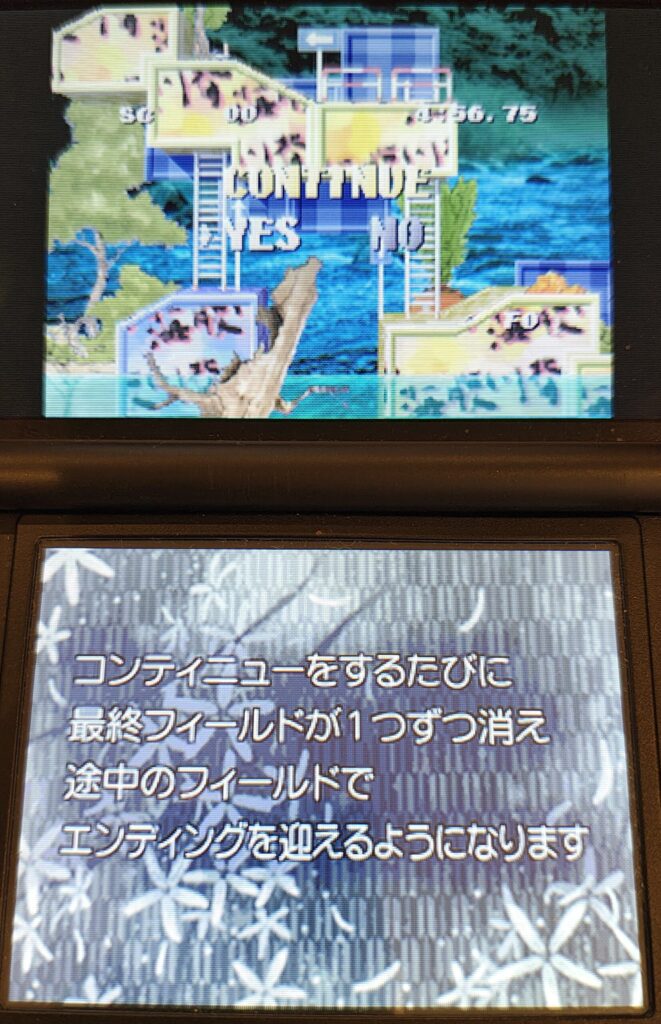

配慮された「コンティニュー」の仕様

今作はコンティニューの仕様についても工夫がなされており、ここではその部分について挙げさせてください。

このゲームには残機(リュック)があり、0になるとゲームオーバー。そして、コンティニューをするたびに最終フィールドが1つずつ消えていくという、非常に挑戦的なシステムを採用しています。

一見すると、これはプレイヤーにとって厳しすぎるペナルティに思えるかもしれません。一度でもコンティニューすると本来の最終フィールドまで臨むことは不可能になるのです。しかし、この仕様には過去作のテイストを残しつつ現代に向けて調整した素晴らしい変更だと思いました。

事実、私もフィールド45でリュックを使い果たし、幾度となくコンティニューをした結果、ようやくのクリアの末このステージが最終フィールドとなりエンディングロールが流れる状況となりました。

本来の最終フィールドは見ることは叶わず、また最初のフィールドからの挑戦になりますがエンディングロールは見せてくれます。そして何よりもクリアするまでは最後(になる)フィールドを何度でも挑戦させてくれるのです。

しかし、PS版にはないこの「シビアさ」と「優しさ」の両立こそ考え抜かれた開発者の配慮のなのだとクリアした瞬間に理解しました。

総評:私の指は、まだ「やれる」のかを問うゲーム

「海腹川背 旬 セカンドエディション完全版」は、20年の時を経ても色褪せない、どころか、DSというハードで最適化され、より鋭くかつ柔らかいナイフとして私の前に現れました。

2画面化の恩恵は確かな「進化」であり、フィールド45で味わったのは、まぎれもない「海腹川背」そのものでした。

もしあなたが、かつてこのロープアクションに夢中になった経験があるのなら、一つだけ試してほしいことがあります。

押し入れからDSを引っ張り出す必要はありません。今、このゲームの「上級者プレイ動画」を検索してみてください。

フィールド45で「指が違う」と嘆いていた私をあざ笑うかのように、流麗にステージを駆け抜けていくプレイヤーたちがいます。それを見て、あなたが「悔しい」と「美しい」の入り混じった感情を抱いたなら。

その時こそが、あなたの指がまだ「やれる」のかを、確かめる時なのかもしれません。

コメント